1.再開発エリアのマンションは普通のマンションと何がそもそも違うか?

まず、再開発エリアのマンション購入のメリット・デメリットを正しく理解するため、再開発エリアについてに解説します。

1-1.再開発とは? 基礎知識と関連法律

令和3年2月に国土交通省 都市局 市街地整備課が発表した「市街地再開発事業」によると、再開発とは下記のように定義されています。

広義:都市機能の更新整備を行う様々な事業の総称

狭義:都市再開発法に基づき敷地の共同化を伴う建物の更新整備と公共施設の整備を一体に行う事業

中でも、マンションを含めたエリアや物件の資産価値に大きく影響するのを「市街地再開発事業」といい、上の定義では狭義の都市再開発となります。そして、事業の目的は「都市再開発法第1条」によると、次の通りです。

「土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る」。その他、再開発に特に関わる法律として、以下のようなものがあります。

・再開発等促進区を定める地区計画(都市計画法第12条の5第3項)

・特定街区(都市計画法第8条第3項)

・総合設計制度(建築基準法第59条の2)

1-2.再開発すると具体的にどうなるの?

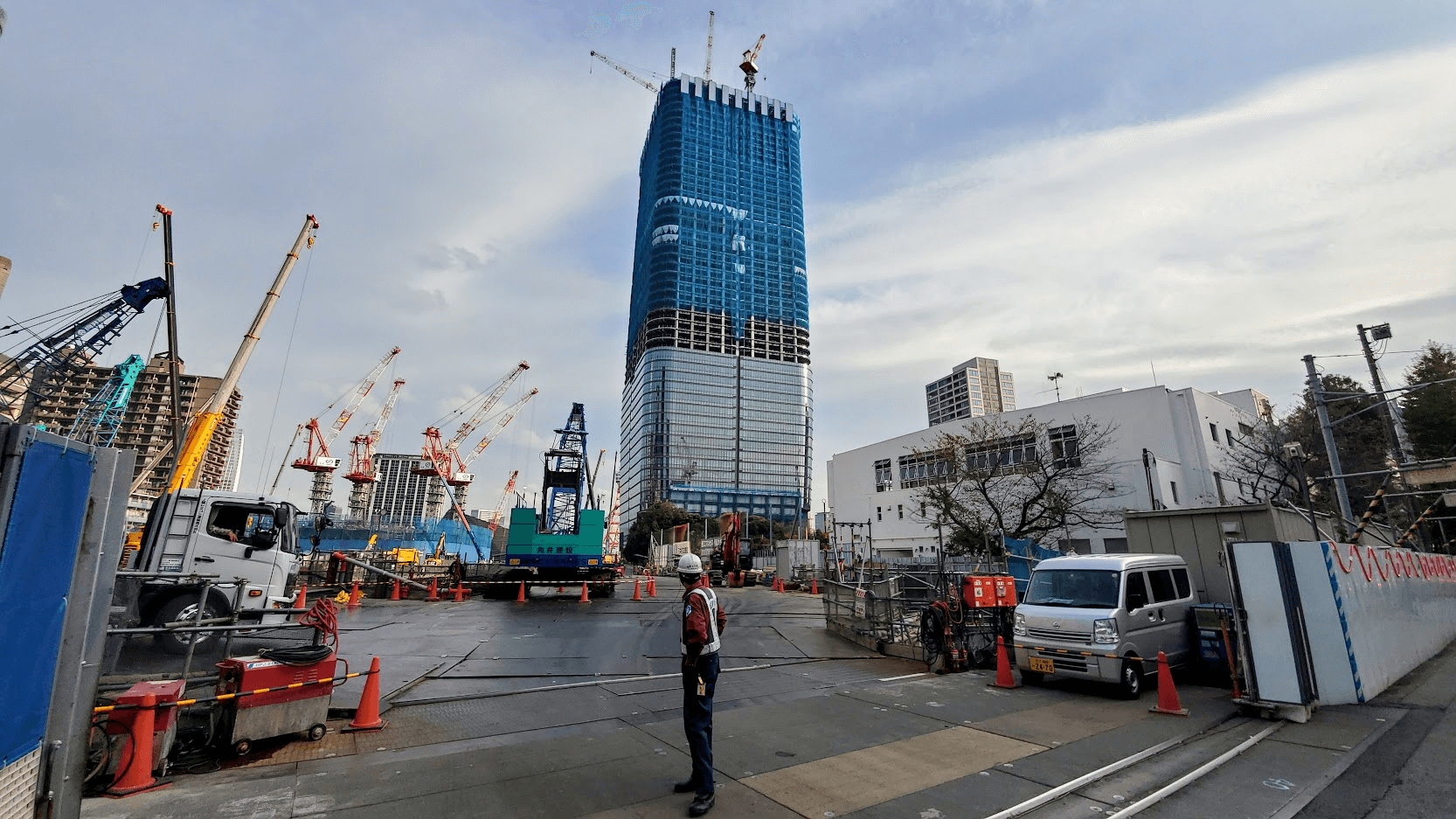

再開発では、駅前広場や公園を整備して美しくより安全な環境にしたり、幹線道路を整備して交通の利便性をあげたり、災害時や緊急時の緊急車両の通行をスム-ズにしたりといったことを行います。

また、近代的な都市型マンション・住宅、役所や教育施設など公益的施設の建設、広くて綺麗で安全な歩行者用道路・空間づくりなども含まれます。

その結果、生活や交通利便性、景観、治安、防災機能等が向上し、住みたい人が増え、エリア一帯の資産価値が上がるという流れになるわけです。

2.再開発エリアのマンションを購入するメリット

ここからは、再開発エリアのマンションを購入する経済的なメリットを中心に解説します。

>>買って10年、再開発で有名な豊洲のマンションの売却事例を基に、「住宅ローンが残っていても自宅を売却できるのか?」についてまとめました。

2-1.メリット1:補助金や規制の軽減など公的支援が受けられる

2-1-1.公的支援で補助金を受けることが出来る

大規模再開発は行政と一体となって行われるため、公的支援が充実しているケ-スが多く、中には補助金を受けられたり、規制が軽減されることがあります。

例えば、「まちづくり交付金制度」、「社会資本整備総合交付金」など再開発にあたり、公共公益施設の整備に補助金が交付されます。このあたりの詳細はこちらのペ-ジにまとめておきました。

直接的な個人への補助金ではないものの、再開発に充てられる結果、より良い街が形成され、周辺相場と比較し、割安に提供されるケ-スが多く、資産価値の向上につながると考えています。

2-1-2.容積率の緩和が受けられる

他にも敷地に対して何倍まで建物を建設して良いかという規制である「容積率」の制限が軽減されることがあります。例えば、本来ならば容積率100%のところ、200%まで認められるといったことです。

その結果、公的支援による補助金や限られた敷地面積でより延べ床面積の大きなマンションが建てられるため、周辺相場より、割安に提供されることが多く、また、大規模な開発になることが多く、たくさんの人が住めるといったメリットがあります。

2-2.メリット2:エリア一帯で開発をするため地域のブランド価値が上がる

2-2-1.地域内の地権者との連携でブランドが出来上がる

大規模再開発は行政と再開発組合とが、数年から長い時には数十年、タッグを組んで進めていきます。再開発組合とは、再開発エリアの元々の地権者やデベロッパ-が中心となって集まった事業体です。元々の地権者も含まれることで、そのエリアをより良くしよう、資産価値をあげようという意識が高まります。

ただ、土地の価値を上げるだけなら商業エリアや商業施設としての開発に力を入れた方が良いですが、それでは住環境が充実しません。下手をすると酔客や観光客が増えたことで地域の治安が悪化したり、騒音問題等が発生し、住まいとしての資産価値が下がる危険性さえあります。

その点、地権者も含めた再開発組合も加わることで、地域の課題(防災機能・治安の向上、渋滞の解消など)を解決する、住環境の充実も含めた街としての価値の向上が図られることとなるのです。

2-2-2.再開発終了後のエリアコミュニティが上手く行く

こうした経緯は、再開発が終わって、いざ住むとなってからも重要です。街はつくって終わりではなく、住む人が価値を高めます。その点で再開発組合も一緒になって丁寧に再開発が行われた場合、コミュニティの形成も上手くいきやすくなります。

また、コミュニティの再形成により、古くからある街特有の新参者に冷たいということもないので、引っ越しによる心理面のハ-ドルも下がります。

そうしてハ-ド面だけでなく、ソフト面でも住みやすい街となり、ますます資産価値の向上に寄与するというわけです。将来的にも資産価値が減りにくく、安心して住んだり、エリア内のマンションを購入したりといったことがしやすくなります。

>>再開発後のソフト面の向上による学区や行政区別の値上がりはこちらのペ-ジにまとめておきました。

2-3.メリット3:交通や生活利便性が高い

大規模再開発の多くは、駅を中心に行われることが多く、通勤・通学など交通の利便性が抜群に高くなります。また駅までの導線も整備され、歩行者が安心して歩けるような広い歩道、明るい街灯、防犯カメラの設置などが行われます。

交通渋滞の緩和を目指して周辺道路や幹線道路の整備、駅周辺の道路や駐車場、バス停の整備も併せて行われることが多いので、バス等の利用も便利になるケ-スがほとんとです。

さらに駅を中心に商業施設のほか、役所、保育や教育関連施設、図書館、医療機関なども揃い、生活の利便性も格段に向上します。

生活必需品の調達はもちろん、エンタメも住まいの一帯で完結するようになり、他のエリアからも人が訪れるようになるなど、街はどんどん活気に満ち溢れ、地域の価値向上につながります。

2-4.メリット4:防災機能が高く、治安が良い

大規模再開発のほとんどで、防災機能の向上が前提として行われます。近年、頻発する災害への対応はもちろん、街の資産価値維持向上にも欠かせません。

実際に大規模再開発による防災機能の向上で、資産価値が上がった例として、東京都大田区の「糀谷駅前地区再開発」があります。元々糀谷駅前は、老朽化した木造家屋と狭隘道路が密集しており、地震や火災時の被害の拡大、避難・消火・救助活動を阻む懸念がありました。

糀谷駅前広場を中心とした再開発が2008年〜2017年に行われ、住宅・商業・福祉等の複合施設が建設されるなど、一帯が整備されました。その結果、2012年に記録した公示地価35万1,000円/平米から、2021年には56万1,000円/平米と、約160%のアップとなりました。

そもそも糀谷駅は、羽田空港と品川の中間にあり、京急空港線で都心に直結とアクセスの良さで抜群のポテンシャルを持っていたエリアです。そこに大規模開発が加わって、資産価値が向上した好例と言えると思います。

2-5.メリット5:タワマンのスケ-ルメリットを享受できる

大規模再開発では、元々の地権者への補償のため、さらに限られたスペ-スを有効に活用するため、タワマンや高層ビルが建設される傾向にあります。タワマンなら一棟あたり数100戸は当たり前で、1,000戸クラスの大規模開発も少なくありません。

このような大規模タワマンでは、コンシェルジュサ-ビス、ゲストル-ム、ラウンジ、フィットネスジムなどが付いていることが多いです。キッチンル-ム、シアタ-ル-ム、子ども向けのサ-ビスが提供されていることもあります。

このような共有施設・サ-ビスは、多くの世帯が住むことにより支えられている、タワマンならではのスケ-ルメリットです。

2-6.再開発により資産価値が上がった事例

東京都大田区の「糀谷駅前地区再開発」以外の過去行われた大規模再開発により、実際に資産価値が上がった事例を紹介します。

東京都江東区「豊洲エリア」もその一つで、大規模再開発により工業地帯から近代的な街づくりが行われました。2000年初頭から始まり、豊洲駅を中心として大規模タワマン、大型商業施設、オフィスビルなどが次々と建設。都心部や湾岸エリアとのアクセスの良さもあり、人口は5倍以上、公示地価は150%超となりました。

東京都中央区「勝どき六丁目地区」の再開発では、都心に近いながら有効に活用されていなかったエリアの大規模再開発が行われました。さらに周辺で幹線道路や地下鉄が整備されるなど交通利便性が向上したこともあり、エリアの資産価値は大幅にアップしています。

公示地価は再開発が始まった2004年の88万5,000円/平米から、2021年には162万3,333円/平米と183%の上昇です。なお、再開発は2009年に完了しています。

3.再開発エリアのマンションを購入するデメリット

次に、再開発エリアのマンションを購入するデメリットを解説します。項目別に解説した方がわかりやすいため、「再開発エリア特有のデメリット」、「再開発エリアのタワマンとしてのデメリット」、「再開発マンションの複合用途によるデメリット」、「再開発前の地権者住戸数の多さによるデメリット」の4点にわけました。

3-1.再開発エリア特有のデメリット

まず、再開発エリア特有のデメリットとして、「計画変更・遅延のリスク」と「インフラ整備が追いつかないことによる不便さ」の2つが挙げられます。

3-1-1.計画変更・遅延による資産価値の低下リスク

大規模再開発は初期の計画から完了まで数十年に及ぶことも少なくありません。予算額も膨大になることから、途中で計画が変更されることも多いです。

そのため、購入していたマンションがあるエリアが再開発の対象から外れたり、当初予定されていた再開発より規模が小さくなったり、というリスクがあります。

そのため、思ったようにマンションの資産価値が上がらないばかりか、下がる可能性も。こうしたリスクを少しでも減らすためには、自治体や組合が発表する再開発計画の最新情報を常にチェックしつつ、購入のタイミングやエリアを慎重に選ぶしかないと思います。

3-1-2.公共施設やインフラの整備遅延リスク

また、再開発により人気エリアとなると爆発的に人口が増えることがあります。前項で説明したように、実際豊洲エリアの大規模再開発では再開発後に人口は約5倍となりました。

このようなケ-スでは、インフラや公共サ-ビスの整備が追いつかないため、不便に感じることがあります。いずれは整えられるにしても、一時的な不便さを覚悟する必要があります。

例えば、最近人気になっているHARUMI FLAGなどは周辺に生活利便施設が少なく、一般的な生活スタイルの方は最寄り駅で購入するか、全てインタ-ネットなどで購入する必要があります。

>>このようなインフラが整ってからという意味では、再開発の影響を受ける中古マンションもありだと思います。

3-2.再開発エリアのタワマンとしてのデメリット

大規模再開発エリアで建設されるマンションは、土地の有効活用のためにタワマンになることが多いです。タワマンだからこそコンシェルジュサ-ビスや豪華で便利な共有施設が使えます。

しかし、その分、管理費や修繕積立金といった維持費も高くなります。実際、再開発エリアのタワマンの維持費は、一般的なマンションに比べ、平均で月額約4万円高いというデ-タもあるほどです。

加えて、大規模修繕費用も高額となり、新築後15年前後に行われる大規模修繕で費用が足りず、追加負担となるケ-スも多発しています。

そのほか、朝の通勤・通学時にエレベ-タ-が混雑する、洗濯物が外に干せない、窓の掃除ができない、幼少期より高所に慣れて育ってしまった子供の落下事故のリスクがあるといったものが挙げられます。

意外と盲点なのが通信の問題で、1つの場所に多くの人が密集するタワマンでは、携帯電話やインタ-ネット回線、Wi-Fiが繋がりにくいといったクレ-ムもよく聞きます。

また滅多にないものの、災害時の停電、浸水・洪水による電気水道設備の破損による被害は甚大です。2019年の台風被害により大きな被害を受けた武蔵小杉のタワマンは記憶に新しいと思います・・・。

>>武蔵小杉駅周辺の再開発について、こちらのページにまとめておきました。

3-3.再開発マンションの複合用途によるデメリット

再開発マンション特有のデメリットとして挙げられるのが「複合用途」の問題です。大規模再開発では、土地の有効活用や資産価値の向上を目的として、住居専用のマンションではなく、商業エリアなどが併設された複合施設として建設されることが多くあります。

この場合、管理規約は通常のマンションとは違い「複合用途型」という特有のものが設けられます。管理組合も住人側で構成される「住宅部会」に加えて、商業施設関係者で構成される「店舗部会」とつくられます。

こうしたことによりいくつかの問題が起こりやすくなるため、代表的なものを以下にまとめました。

3-3-1.利用目的の違いによる対立が起こりやすい

まず、「住宅部会」と「店舗部会」ではそのエリアを利用する目的が大きく違います。ざっくり言うと「快適に住みたい」と「儲けたい」の違いです。

住人側からすると、便利なのは嬉しいけれど、騒音や治安の問題が出てくるので住人以外の人が集まりすぎるのは避けたい。店舗側からするとたくさん人が集まってほしいので、その折り合いをつける必要が出てきます。

こうしたことがマンションの管理運営において様々な問題を引き起こします。

3-3-2.会計やお金の問題が起こりやすい

わかりやすいのが管理費、修繕積立金など会計やお金に関する問題です。住人は長く所有することが前提なので、コツコツと早くから適正な修繕費用を積み立てたいと思いますが、店舗側は多くの場合、必要な時に払いたいというが本音です。

住宅用途に比べると、店舗は売買も活発なので、将来売るかもしれない物件に高額な修繕積立金を支払いたくはありません。そうした背景から、金額で揉めやすくなります。

会計についても、立場が違うことで管理が複雑になります。一般的な複合用途型のタワマンでは管理費が以下の6つに分けられます。

・全体管理費

・全体修繕積立金

・住宅部管理費

・店舗部管理費

・住宅部修繕積立金

・店舗部修繕積立金

費用が発生した時はその目的や箇所によって、管理費や積立金からそれぞれの支出負担額が決められますが、明確な線引きが難しいケ-スもあり、ここでまた一悶着起こるのです。

例えば、タワマン全体で一つの電気設備を使っているとして工事を行う場合、どこがどの割合費用負担するのかを、誰もが納得いく形で決めるのは非常に難しいと思います。

3-3-3.管理規約の問題が起こりやすい

複合用途型のタワマンでは管理規約自体が特殊であるとお伝えしましたが、管理規約を変える、管理規約にないことを実施するとなった場合はますます大変です。

このような場合、「特別決議」という手続きが必要になりますが、それには組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の決議が必要になります。

特に大規模再開発前からの地権者など、1人が多くの部屋を所有している(議決権を持っている)ような場合、特別決議が難航する可能性があります。例えば、議決権総数(部屋数)が100、1人で25議決権(部屋)をもつ所有者を含む組合員総数が75のようなケ-スです。

たとえ、74人が賛成したとしても、25議決権を持つ1人が反対すれば、4分の3以上を満たせないので、否決されてしまいます。

再開発エリアのタワマンでは、このような知られざるデメリットもあるのです。

3-3-4.公的施設・機関との手続きが発生する

大規模再開発は行政とタッグを組んで行われるため、大規模再開発エリア内のマンションの一部に公的施設や機関が組み入れられることが多くあります。この場合、公的施設・機関との手続きや連絡等が発生します。

管理や修繕についても行政側との交渉ややりとりが必要になり、しかも相手は行政で公的な役割も求められるので、住民側が譲歩しなければならないケ-スも多いです。

また公的施設・機関、時にはマンションと直結する駅の開業時間に合わせて、マンションの出入り口の開閉時間を決めなければならないなど、利便性や防犯面に関わる問題も出てきます。マンションの役員になった場合は、かなり大変になると思います。

3-4.再開発前の地権者住戸数の多さによるデメリット

大規模再開発では、元々の地権者数も膨大な数になります。地権者の多くは年配の方になるので、再開発後に入ってくる現役世代と考えが合わないことも多いです。

また、元々の地権者はその地域に強い思い入れがあったり、長期間にわたって再開発に関わっているためこだわりがあったりします。そのため、新参者に対して反発してしまうこともあります。

3-4-1.総戸数と販売戸数の違いを担当に確認

そうした元々の地権者は、再開発後のマンションを「等価交換方式」という方法で分譲されていることが多く、その場合、新築されたタワマンの権利者に名を連ねています。そして新しく引っ越してきた住人と価値観の違いが露呈してしまうわけです。

なお、再開発後のタワマンの総戸数のうち、元々の地権者がどのくらい含まれるかは、事前にある程度調べることができます。タワマンのホ-ムペ-ジやパンフレットの物件概要欄の「総戸数」と「販売戸数」を見てみてください。

例えば「総戸数」が1,000戸なのに、「販売戸数」が800戸だとしたら、200戸が元々の地権者に割り当てられている可能性があります。

このように「総戸数」と「販売戸数」に違いがあったら、担当者に理由を聞いてみてください。「地権者住戸」や「非分譲住戸」の数が書かれている場合は、それが元々の地権者への分譲戸数になります。

3-4-2.管理規約や利用条件の違いを担当に確認

また数のチェックに加えて、元々の地権者と新しく引っ越してくる住人との間で利用条件や規約に違いがないかも確認してください。管理規約(案を含む)を見せてもらえるなら、より安心だと思います。

もちろん、元々の地権者が多いタワマンが必ずしも悪いというわけではありません。

新しい住人と協力してマンションや街の資産価値をあげることは元々の地権者にとってもメリットがありますし、何より快適な生活を送れます。

ただ、極端に元々の地権者数が多い場合や条件に差がある場合は気をつけたほうが良いと思います。

4.再開発エリアのマンションを購入する3つのポイント

最後に、メリット・デメリットをそれぞれ理解した上で、再開発エリアのマンションを購入するときのポイントを解説します。

4-1.目的を明確にして購入する

最初に、なんのためにマンションを購入するのか、という目的をはっきりしてください。具体的には下記のいずれかにわけて考えてみてください。

4-1-1.タワマンを買って住みたい人

市街地再開発事業によって出来たタワマンを買う場合、大規模修繕が行われる築12年までに処分し、次の新しいマンションを購入するのがお勧めです。

というのも、大規模修繕に向け、管理組合や管理会社が動くからです。一般的に、10年から15年のサイクルで外壁や屋上などの大規模修繕を行います。その際の費用が当初見積もりを上回る可能性が高いため、修繕積立金が値上がりするケースが良くあります。

単に、販売時の設定金額を販売するために安くしているというのもあるんですが・・・。

4-1-2.市街地再開発事業を利用し、買って貸したい人

再開発事業の影響を強く受け、その利便性を享受できる最寄駅から徒歩10分ぐらいが狙い目です。

上記、それぞれについて詳しい解説は下記の記事に書いていますので、読んでみてください。

>>これから来る割安な再開発地域のマンションを見つける方法

4-2.より資産価値の高い再開発エリアのマンションの条件を知る

より資産価値が高い、もしくは高くなる可能性が高い再開発エリアのマンションの条件は下記の3つです。

・街の景観を一変させるレベルの大規模再開発である

・再開発に新駅開業や鉄道延伸が含まれる

・マンションが駅近(徒歩10分以内)にある

4-3.予算によっては借地権付きマンションを検討する

再開発エリアのマンションは資産価値のアップが狙えると言っても、すでに高騰しすぎて購入が難しいケ-スもあると思います。その場合は、借地権付きのマンションを検討するという手があります。

借地権付きマンションとは、通常のマンション購入に付随する所有権を、持たない物件です。所有権がない分、同じエリア・間取りのマンションに比べると割安になります。

借地権と言っても、ほとんどのケ-スで50年ほど設定されているので、すぐに住めなくなると言ったリスクはありません。

むしろ、大規模修繕等で固定費が上がっていくことを考えると、借地権付きの割安なマンションに10年ほど住んで、大規模修繕が行われる前に売却して住み替えるほうがお得なこともあります。

10年も経てば家族構成、収入、ライフスタイルが変わっていることも多いので、その方が身軽かつ住宅ロ-ン破綻のリスクも減らせるのではないかと思います。

5.再開発エリアのマンションを購入するメリット・デメリットまとめ

再開発エリアのマンション購入についてまとめると、次の通りです。

5-1.再開発エリアとは? 基礎知識と法律

マンションを含めたエリアや物件の資産価値に大きく影響する再開発を「市街地再開発事業」と言い、「都市再開発法に基づき敷地の共同化を伴う建物の更新整備と公共施設の整備を一体に行う事業」と定義されてます。

その結果、生活や交通利便性、景観、治安、防災機能等が向上し、住みたい人が増え、マンションを含むエリア一帯の資産価値が上がりやすくなります。

再開発に特に関わる法律としては以下のようなものがあります。

・再開発等促進区を定める地区計画(都市計画法第12条の5第3項)

・特定街区(都市計画法第8条第3項)

・総合設計制度(建築基準法第59条の2)

5-2.再開発エリアのマンションを購入するメリット

再開発エリアのマンションを購入するメリットとして、以下の5つがあります。

・メリット1:補助金や規制の軽減など公的支援が受けられる

・メリット2:エリア一帯で開発をするためブランド価値が上がる

・メリット3:交通や生活利便性が高い

・メリット4:防災機能が高く、治安が良い

・メリット5:タワマンのスケ-ルメリットを享受できる

5-3.再開発エリアのマンションを購入するデメリット

再開発エリアのマンションを購入するデメリットとして、以下の4つがあります。

・デメリット1:再開発エリア特有のデメリット

・デメリット2:再開発エリアのタワマンとしてのデメリット

・デメリット3:再開発マンションの複合用途によるデメリット

-デメリット3-1:利用目的の違いによる対立が起こりやすい

-デメリット3-2:会計やお金の問題が起こりやすい

-デメリット3-3:管理規約の問題が起こりやすい

-デメリット3-4:公的施設・機関との手続きが発生する

・デメリット4:再開発前の地権者住戸数の多さによるデメリット

5-4.再開発エリアのマンションを購入する3つのポイント

ここまでの内容を踏まえた上で、再開発エリアのマンションを購入する場合は、下記の3つのポイントを押さえてもらうと、より失敗や無理な住宅ロ-ンを組むことによる破綻を免れられるのではないかと考えています。

・ポイント1:目的を明確にして購入する

・ポイント2:より資産価値の高い再開発エリアのマンションの条件を知る

・ポイント3:予算によっては借地権付きマンションを検討する

以上の内容を加味しながらよく検討し、後悔しないようにしてほしいと思います。

私が現地に行き、内容をまとめました。

国立大学在学時、2000年に学生起業に憧れ事業をスタート。2003年に社会人になり、今まで8社の事業に関わるも失敗。2006年より、大手証券や総合不動産会社を経て、2012年に再開発と住まい問題の解決をテーマとした不動産会社、(株)リビングインを設立し、賃貸・売買仲介や管理を行う。

プライベートでは、1997年以降8回の引っ越しと18回の自宅や投資用不動産の売買を経験。2020年までの8年間で300室以上のお引っ越しと180件を超す、住まいのトラブルに対応。

保有資格は不動産鑑定士補、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャルプランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、防犯設備士他。1978年生まれ、趣味は読書と素潜り。

*頂いたコメントを参考に、今後の活動を改善していきます。

関連内容はこちら

無料相談やご質問はこちら

将来、あなたがローンで苦しまないため、特定の物件に関するセカンドオピニオンも含め、再開発や新駅、道路拡張を中心に立地と建物の二方面から資産価値が落ちにくいマンション選びのご相談を受け付けています。

ご相談は頂いた内容をメンバーで事前確認し、24時間以内に回答しています。なお、必要であれば、土日を含め、対面やオンライン面談で対応させて頂いております。

*2012年の創業以来、緊急時以外、不要な売り込み等で電話連絡する事はありません

返信を残す

Want to join the discussion?Feel free to contribute!